科技日报记者 何亮

7月20日上午7点半,西藏阿里地区还没亮天,记者便随“辉煌60载 魅力新西藏”集中采访活动启程,前往360公里外的革吉县。车队高速开行,跨过高山,穿过无人区,5个多小时后,来到革吉县深山中的一处放牧点。说是放牧点,更准确的称谓应该是高寒草原。这里牧草稀疏、荒滩遍野,但围栏里片片翠绿,格外惹人关注。

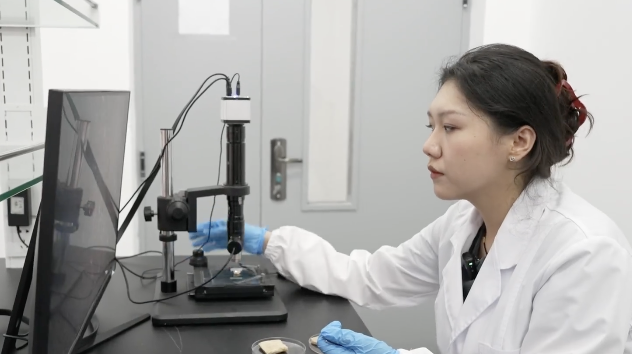

“正是这些围栏中的青草,让当地居民有了经济新来源。”阿里地区革吉县文布当桑乡农牧综合服务中心主任罗央告诉记者,如今,这里不仅进行传统畜牧业养殖,还结合生态资源优势,开展人工种草,走一条“种草养畜、种草致富”的草业发展之路。

文布当桑乡地处革吉县东部,自然环境相对优越,夏季冰川融水与山间降雨给当地河谷带来丰沛水源。此前,当地居民按照传统畜牧方式生活,2016年,在距乡政府19公里的荒滩上,文布当桑乡夏玛村开始尝试人工种草基地建设。土地平整、修建水渠、扩建亩数…经过近5年建设,截至目前,当地已累计种植绿麦、燕麦1万亩以上。

在丰收季,大量青贮饲料收割后,会先供给当地政府及乡镇牧民越冬,剩余部分再对外售卖。罗央告诉记者,依托人工种草产业的发展,当地群众实现稳定增收。统计数据显示,2024年文布当桑乡人工种草基地总种植面积达3590亩,总产量为764.2吨,草业收入229.3万元,带动群众243户804人,人均增收2851.9元,户均增收9436.21元。

除了经济收益,发展人工种草产业还有效带动当地群众实现就业。此外,燕麦、青干草等青贮饲料作为抗灾储备草料,实行统一管理举措,降低灾时牲畜死亡率,最大程度降低牧民群众财产损失,也增强群众抵抗风险的能力,不断保障自身财产安全。

“人工种草产业有效解决了群众冬季牲畜用草困难,减轻天然草场压力,在一定程度上保护禁牧和休牧区,起到改善土壤环境、固土防沙、涵养水源、增肥土壤、减少水土流失等作用,有力推动生态的可持续发展。”罗央说。

(科技日报记者 何亮 摄)